【実体験】会社が人員削減…去るも地獄、残るも地獄。40代ミドルが語るリストラの現実と、生き抜くための市場価値向上戦略

プロローグ:その「定例会議」は、突然、戦場になった

「では、これより月例の全社定例ミーティングを始めます」

画面の向こうで、社長がいつも通りの穏やかな表情で口を開く。新しいプロジェクトの進捗、先月の売上報告…いつものように、退屈な数字が並ぶのだろう。そう思っていた、転職してまだ2ヶ月の私を含め、そこにいた全社員が、次の言葉に凍りつくことになるとは、誰も予想していませんでした。

「本日は皆様に、重要なお知らせがあります。当社は、全社的な人員削減を実施することを決定いたしました」

……じん’いんさくげん?リストラ?

一瞬、言葉の意味が理解できなかった。画面越しの同僚たちの顔が、みるみるうちに強張っていくのが分かる。唖然とする人、不安そうに視線を落とす人。私も、マイクをミュートにしたまま、全身から血の気が引いていくのを感じました。「まさか、自分も対象になるのか…?」という、冷たい恐怖。何より、「解雇する可能性があるなら、なぜ2ヶ月前に私や同期の中途社員を採用したんだ?」という、怒りに近い巨大な謎が、頭の中を支配しました。

これは、私が実際に体験した、そして今、日本のあらゆる企業で、決して他人事ではなく起こっている**「リストラ宣告」のリアル**です。

終身雇用という神話が完全に崩壊した2025年。この記事は、会社という名の船がいつ沈むか分からない大航海時代を生きる、すべてのビジネスパーソンのための**「サバイバルガイド」**です。私が経験した、リストラにおける「去る者の地獄」と、それ以上かもしれない「残る者の地獄」。その両面の壮絶な現実を、そして、その地獄を抜け出し、会社に依存せず、自らの力で未来を切り拓くための「市場価値」向上戦略を、約10000字で徹底的に解説します。

第1章: その日は突然やってくる ― 私が体験した「リストラ宣告」のリアル

人員削減は、経営陣が水面下で、周到に、そして冷徹に進めています。現場で働く社員は、そんなこととは露知らず、ある日突然、その事実を突きつけられます。

例のミーティングの後、社内の空気は一変しました。具体的な対象者の名前こそ明かされませんでしたが、「個別に連絡が行く」「対象者がいる部署では、送別会なども自粛するように」といった通達が、じわじわと恐怖を煽ります。誰もが疑心暗鬼になり、隣の席の同僚が、明日にはいなくなるかもしれない。あるいは、自分自身が…。そんな疑念が渦巻き、オフィスの会話は無くなりました。

あまりにも突然な宣告。つい数週間前まで、中途採用で新しい仲間を迎え入れていたというのに。新卒で入社し、これからだと夢見ていた若手社員たちの衝撃は、私の比ではなかったでしょう。会社という組織の非情さと、雇用の脆さを、これほど痛感したことはありませんでした。

第2章: 「去る者の地獄」― 退職勧奨の対象になったあなたが、今すぐすべきこと

もし、あなたが「個別連絡」の対象となってしまったら。それは、人生で最も過酷な宣告の一つです。しかし、絶望している暇はありません。感情の整理と並行して、あなた自身の権利と未来を守るために、冷静に、そして迅速に行動する必要があります。

2-1. まずは深呼吸―感情と事実を切り分ける

ショック、怒り、悲しみ、屈辱…。あらゆる感情があなたを襲うでしょう。まずは、その感情を否定せず、受け止めること。そして、それとは別に、「事実」として、これから何をすべきかを冷静に整理する必要があります。感情的なまま行動すると、不利な条件を飲まされる可能性があります。

2-2. 「退職条件」を徹底的に確認する―これは”交渉”である

会社から提示される「退職勧奨」は、あくまで「お願い」です。あなたは、その条件を精査し、納得できなければ交渉する権利があります。

- 退職理由の確認:必ず**「会社都合」**での退職であることを、書面で確認しましょう。これは、後の失業保険給付で極めて重要になります。

- 退職金・手当の確認:通常の退職金に加え、人員削減に伴う「特別退職金」や「割増手当」が上乗せされるケースが一般的です。その金額が、あなたの年齢や勤続年数に見合った、正当なものであるかを確認します。

- 退職日と有給休暇:有給休暇の完全消化は、労働者の権利です。最終出社日と、そこからの有給消化期間を含めた、正式な退職日を明確にしましょう。

- 再就職支援:会社によっては、外部の再就職支援サービス(アウトプレースメント)を無料で提供してくれる場合があります。これも重要な交渉材料です。

もし、提示された条件に少しでも疑問があれば、その場で安易に合意せず、「一度持ち帰って検討します」と伝え、労働基準監督署や弁護士に相談することも、決して大げさなことではありません。

2-3. 公的支援をフル活用する―ハローワークへ急げ

退職の条件が固まったら、すぐにハローワーク(公共職業安定所)へ行き、雇用保険(失業保険)の受給手続きを行いましょう。「会社都合」での退職の場合、自己都合退職に比べて、

- 給付制限期間がない:自己都合の場合にある2~3ヶ月の待機期間がなく、比較的早く給付が始まります。

- 給付日数が長い:年齢や被保険者期間に応じて、自己都合よりも長い期間、手当を受給できます。

といった大きなメリットがあります。これは、次の仕事を見つけるまでの、あなたと家族の生活を支える、極めて重要なセーフティネットです。

第3章: 「残る者の地獄」― 安堵の裏で始まる、終わらない過重労働

一方で、リストラの対象とならず、会社に残ることができた社員。彼らは「幸運」だったのでしょうか?答えは、多くの場合「NO」です。安堵したのも束の間、彼らを待っているのは、去っていった者たちとはまた違う、過酷な「地獄」なのです。

3-1. 1人で2人分働くのが当たり前―慢性的な人不足と業務過多

人員削減の直接的な影響は、一人当たりの業務量が爆発的に増加することです。これまで2人、3人で分担していた仕事が、そっくりそのまま、残った一人の肩にのしかかる。欠員分の仕事を回さなければ、事業は止まってしまう。しかし、1日は24時間しかありません。残業でカバーしようにも、限界があります。

3-2. スキルの空洞化と品質の低下

多くの場合、人員削減の対象となるのは、給与水準の高いベテラン社員です。その結果、会社に残るのは、経験の浅い社員ばかり、という事態に陥ります。私の場合もそうでした。退職していくベテラン社員に対し、入社数ヶ月の私が一人で担当できる業務には限界がありました。

分からないことがあっても、教えてくれる先輩はもういない。仕事に不備が見つかっても、フォローしてくれる上司は、自分の仕事で手一杯。結果として、サービスの品質は低下し、納期の遅延やミスが多発し、これまで築き上げてきた取引先からの信頼を、少しずつ失っていくのです。

3-3. 疲弊とモラルの崩壊―私の実体験

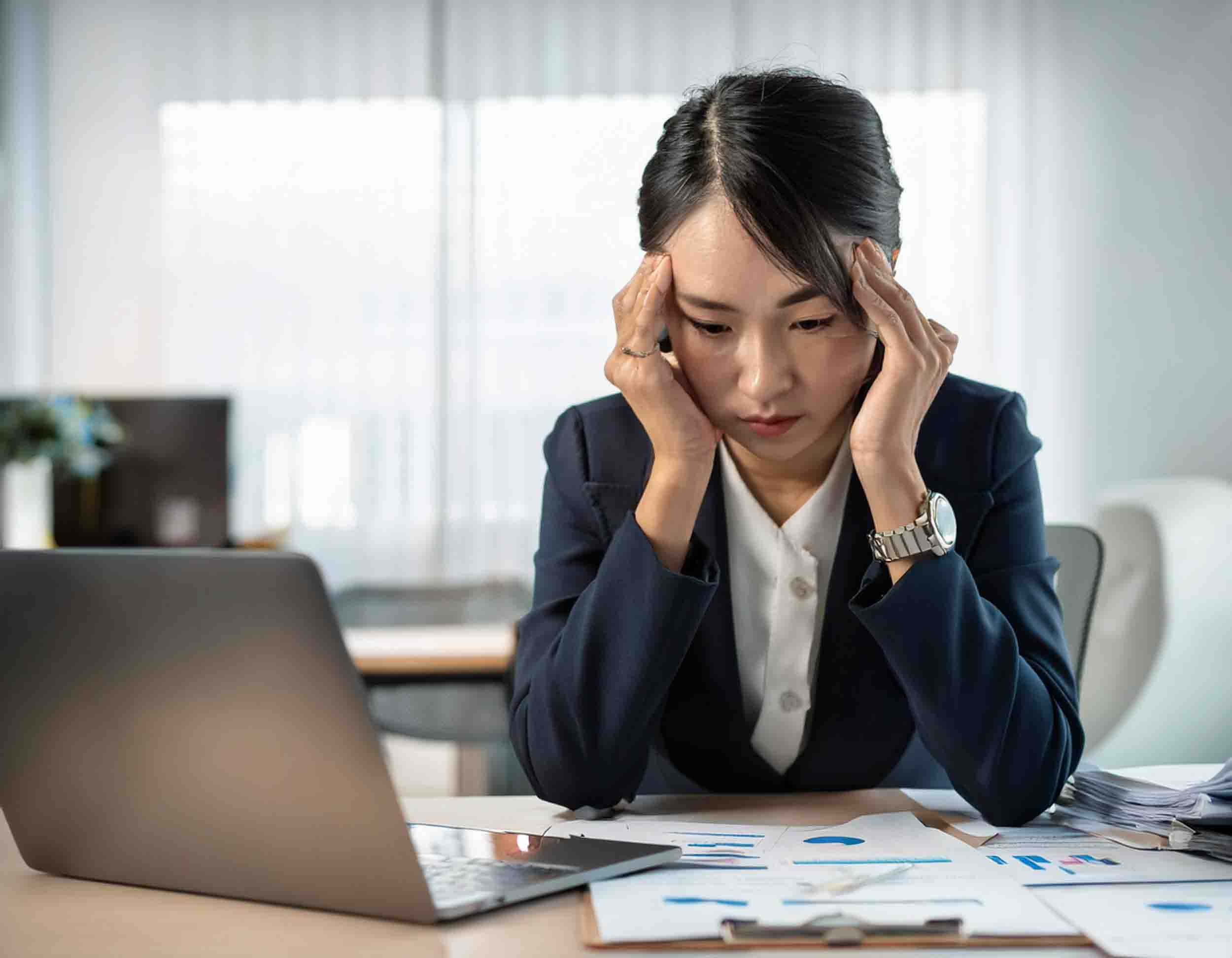

なんとか会社に食らいつこうと、私も必死でした。1日12時間以上の勤務を週5日で続け、家事育児をこなし、さらに土日には副業もしていました。しかし、人間の心と体は、そんな生活に耐えられるようにはできていません。

過労で、だんだん不眠の症状が強まってきました。常に頭にモヤがかかったような状態で、集中力が続かない。ケアレスミスが目立ち始め、上司から怒られることも多くなりました。やってもやっても、もっと、もっと、もっとと求められ、終わらないタスクが雪だるま式に溜まっていく。そして、家事や育児との両立は、もはや不可能だと感じました。

リストラ発表から3ヶ月後、私も自ら退職する道を選びました。これが、「残る者の地獄」のリアルな結末です。残った社員は、会社の縮小均衡を支えるための「生贄」にされただけなのかもしれません。

第4章: 2025年、これは他人事ではない―大リストラ時代の到来と、その背景

私が経験したような人員削減は、もはや特殊なケースではありません。2025年現在、日本の多くの大企業が、同様の構造改革を迫られています。

4-1. 産業構造の激変―自動車業界のケース

例えば、かつて日本の基幹産業であった自動車業界。日産自動車が過去に行った大規模なリストラ計画は、記憶に新しいところです。その背景にあるのは、「EV(電気自動車)化」と「自動運転」という、100年に一度の大変革です。従来のガソリン車の製造技術やサプライチェーンが、急速に時代遅れになる中、企業は生き残りをかけて、事業構造を根本から変えざるを得ません。その過程で、既存の工場の閉鎖や、従来のスキルを持つ従業員の削減は、避けられない痛みとして発生します。

4-2. 終身雇用と年功序列の完全崩壊

「一度入社すれば、定年まで安泰」という、かつての日本的経営の根幹であった終身雇用や年功序列は、完全に崩壊しました。現代の経営は、実績や成果を重視する「ジョブ型雇用」へと急速にシフトしています。年齢や勤続年数に関係なく、成果を出せない人材、会社の新しい戦略にフィットしないスキルしか持たない人材は、新卒社員であろうと、容赦なくリストラの対象となる。それが、2025年の厳しい現実です。

4-3. AIと自動化の波

さらに、この流れを加速させているのが、AIと自動化技術の進化です。これまで人間が行っていた、経理、総務、さらにはマーケティングといったホワイトカラーの定型業務は、急速にAIに代替されつつあります。企業は、AIで代替可能な業務に従事している人材を「コスト」と見なし、より創造的で、AIにはできない高度な専門性を持つ人材へと、経営資源を集中させようとしているのです。

つまり、あなたの会社が今、安定しているように見えても、それは決して未来を保証するものではない。大リストラ時代は、全てのビジネスパーソンにとって「他人事」ではないのです。

第5章: 地獄を抜け出す唯一の道 ― あなたの「市場価値」を最大化する生存戦略

では、この過酷な時代を、会社という名の泥船と一蓮托生になることなく、自らの力で生き抜くためには、どうすればいいのでしょうか。その答えは、たった一つ。会社に依存しない、あなた個人の「市場価値」を高めておくことです。

「市場価値」とは、「どこの会社に行っても、お金を払ってでも雇いたいと思わせる、普遍的なスキルと経験」のこと。この価値を高めておきさえすれば、万が一、会社が人員削減を始めても、あなたは慌てることなく、より良い条件で次のステージへと移ることができるのです。そのための、具体的な5つのアクションプランを提案します。

アクション1: 思考の転換―「会社員」から「個人事業主」へ

まず、最も重要なのがマインドセットの変革です。「自分は会社に雇われている従業員だ」という思考を、今日から捨ててください。代わりに、「自分は、『〇〇というスキル』を、△△社というクライアントに、月額契約で提供している、一人のプロフェッショナルな個人事業主である」と、自分自身を再定義するのです。

この視点に立つと、日々の仕事が全く違って見えてきます。「言われたからやる」のではなく、「自分のスキルを磨き、クライアント(=会社)の満足度を高めるために、主体的に価値を提供する」という意識に変わります。このオーナーシップこそが、市場価値の全ての土台です。

アクション2: 専門スキルの棚卸しと再定義―あなたの「武器」は何か?

あなたは、一体「何のプロ」ですか?この問いに、即答できますか?まずは、これまでのキャリアを棚卸しし、あなたの「武器」を明確に言語化しましょう。

- 専門スキル:経理、法務、マーケティング、ITエンジニアリングなど、特定の職種で培ったスキル。

- ポータブルスキル:業種や職種を超えて通用するスキル。

- 対課題スキル:論理的思考力、課題発見・解決能力

- 対人スキル:リーダーシップ、交渉力、プレゼンテーション能力

- 対自己スキル:自己管理能力、ストレス耐性、主体性

これらのスキルを書き出し、今の市場で、どのスキルが最も需要が高いかを客観的に分析します。

アクション3: 「リスキリング」による武器の追加―未来への自己投資

分析の結果、もしあなたの持つ武器が、少し時代遅れになっていると感じたなら。迷わず、新しい武器を手に入れるための「リスキリング(学び直し)」に投資しましょう。2025年現在、特に需要が高いのは、以下の領域です。

- DX・ITスキル:プログラミング、データ分析、Webマーケティング、AI活用術など。

- プロジェクトマネジメント:複雑化するビジネスを、計画通りに推進する能力。

- 語学力:特に、ビジネスレベルの英語力は、あなたのキャリアの選択肢を飛躍的に広げます。

政府も「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」などで、個人の学び直しを強力に後押ししています。これらの制度を活用し、少ない自己負担で、市場価値の高いスキルを身につけることが可能です。

アクション4: 「副業」による実践と収入源の複線化

リスキリングで学んだスキルは、実践で使わなければ錆びついてしまいます。その絶好の機会が「副業」です。本業で得た経験や、リスキリングで学んだ新しいスキルを活かして、まずは小さな仕事から請け負ってみましょう。

副業は、単に収入を増やすだけでなく、

- スキルの実践的な向上

- 自分の市場価値を、リアルな金額で測定する機会

- 本業以外の人脈形成

- 万が一の際に、収入がゼロになるのを防ぐセーフティネット

といった、計り知れないメリットをもたらします。本業の会社が副業を許可しているなら、やらない手はありません。

アクション5: 人脈と情報網の構築―LinkedInを始めよう

市場価値は、あなたのスキルだけで決まるわけではありません。「誰を知っているか」「どんな情報にアクセスできるか」も、極めて重要です。日本のビジネスパーソンは、まだこの意識が低いですが、LinkedInのようなビジネス特化型SNSを活用し、社外のプロフェッショナルと積極的に繋がっておくことは、未来のあなたを救う「保険」になります。いざという時に、有益な情報や、仕事のオファーが舞い込んでくる可能性が格段に高まります。

まとめ:船が沈む前に、自分の救命ボートを用意せよ

会社が人員削減を行う。それは、豪華客船が、一部の乗客を海に突き落として、船の沈没を遅らせようとする行為に他なりません。去る者はもちろん、残った者でさえ、傾き続ける船の上で、沈みゆく運命から逃れられないかもしれません。

終身雇用という名の豪華客船は、もう幻想です。これからの時代を生き抜くために、私たち一人ひとりが、自分専用の「救命ボート」を用意しておく必要があります。

その救命ボートこそが、会社に依存しない、あなた個人の「市場価値」です。

この記事で提示した、マインドセットの変革、スキルの棚卸し、リスキリング、副業、人脈構築。これらは、平穏な航海が続いている「今」だからこそ、始めておくべき準備です。嵐が来てからでは、もう遅いのです。

リストラは、決して他人事ではありません。しかし、それは絶望ではありません。それは、会社に預けていた自分のキャリアの主導権を、自分自身の手に取り戻すための、荒療治であり、新しい時代の幕開けの合図なのです。

あなたのキャリアの船長は、会社ではなく、あなた自身です。さあ、今日から、未来の嵐に備えるための、航海の準備を始めましょう。